2025年3月21日,我院药事管理与临床药学系史录文/管晓东团队在感染病学权威期刊《柳叶刀-感染病学》(Lancet Infectious Diseases)上发表了题为《β内酰胺类抗生素过敏标签的卫生负担:一项系统综述和Meta分析》(The burden of β-lactam allergy labels in health care: a systematic review and meta-analysis)的研究文章。该研究首次全面量化了患者在临床实践中被标记为β内酰胺类抗生素(如青霉素和头孢菌素等)过敏与其临床结局之间的关系,揭示了其对患者健康和全球公共卫生的深远影响,为优化抗生素使用和改善患者预后提供了重要依据。

β内酰胺类抗生素是临床上最常见抗生素,也是治疗多数细菌感染时诊疗指南推荐的一线治疗药物。然而,许多患者因误诊或是儿童时期轻微反应等原因被贴上了β内酰胺类抗生素过敏标签(β-Lactam Allergy Label),即患者自我报告的或是记录在患者健康档案过敏史或药物过敏一栏中的β内酰胺类抗生素过敏(或药物不耐受)相关信息。已有研究显示,美国人群中有青霉素过敏标签的比例约为10%,头孢菌素过敏标签比例约为1-2%;本课题组前期研究中(J Hosp Infect. 2023),北京市基层医疗机构患者具有青霉素过敏标签的比例为5.4%,头孢菌素过敏标签比例约为0.5%,当前仍缺少具有中国代表性的患者流行现状研究。然而,β内酰胺类抗生素的过敏反应实际发生风险较低,注射青霉素后速发Ⅰ型超敏反应发生率约为十万分之一,口服约为二十万分之一。即使对于这些真正过敏的人群,80%的青霉素和60%的头孢菌素Ⅰ型超敏反应患者在十年后不再过敏。这意味着,实际上有超过95%的被标记为β内酰胺类抗生素过敏的患者能够耐受这类药物。然而在临床实践中,“被标签”的患者后续大多不会再接受任何评估来确定其过敏的准确性或持续性,β内酰胺过敏标签以及随之而来的换用更大风险的广谱抗生素常常伴其一生。尽管已有少量研究探讨了β内酰胺类抗生素过敏标签的影响,但缺乏全面的Meta分析来量化其与患者临床结局的具体关联。

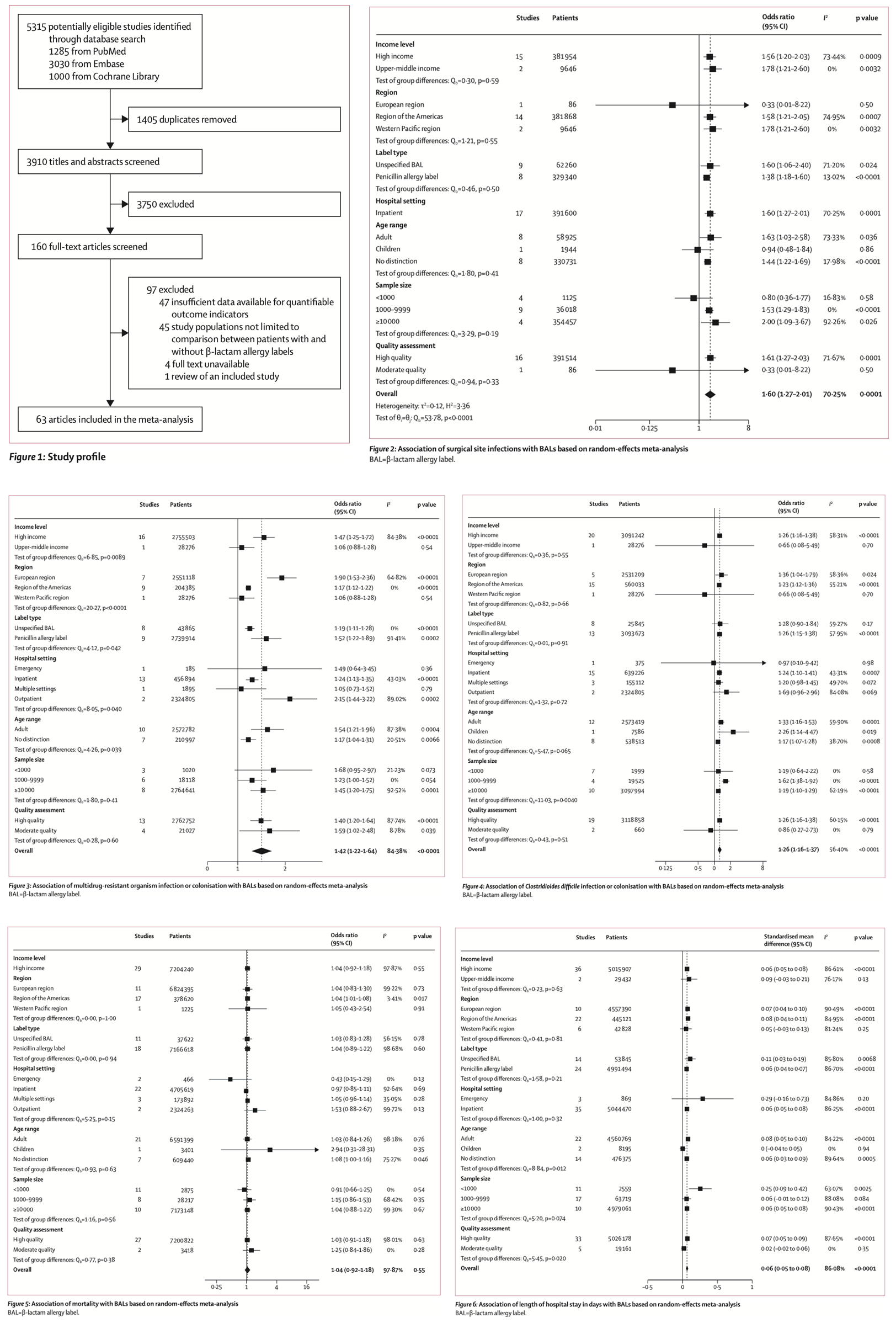

研究团队系统综述了2000年1月1日至2024年11月30日发表的相关文献,最终纳入63项观察性和干预性研究。研究发现,患者的β内酰胺类抗生素过敏标签与多种不良临床结局显著相关,包括:

● 手术部位感染风险增加(风险比[Odds Ratio, OR] = 1.60,95%置信区间[Confidence interval, CI] [1.27, 2.01]);

● 多重耐药菌感染或定植风险增加(OR = 1.42,95% CI [1.22, 1.64]);

● 艰难梭菌感染或定植风险增加(OR = 1.26,95% CI [1.16, 1.37]);

● 180天及以上死亡率升高(OR = 1.38,95% CI [1.04, 1.85]);

● 住院时间延长(标准化均数差[standard mean difference, SMD] = 0.06天,95% CI [0.05, 0.08])。

广泛存在却未经验证的β内酰胺类抗生素过敏标签已成为全球公共卫生的重要挑战。世界卫生组织(World Health Organization,WHO)强调,β内酰胺类抗生素是许多感染中最有效和安全的药物,所有被标记为过敏的患者都应进行仔细的评估,以减少对一线β内酰胺类抗生素的不必要回避。本研究首次在全球范围内量化了β内酰胺类抗生素过敏标签与患者临床结局之间的关联,揭示了其对患者的潜在健康风险。研究用高质量证据支持了准确验证过敏标签和去除错误标签的必要性,这将为各国加强对于β内酰胺类抗生素过敏标签的认识和管理提供坚实的证据支持。

目前, WHO强调在开具β内酰胺类抗生素之前无需常规进行皮肤测试,并呼吁各国将基于风险分层和临床评估的抗菌药物过敏“去标签化”(De-label)作为重要抗菌药物管理干预措施,以促进临床抗菌药物合理使用、遏制细菌耐药。2021年,国家卫健委发布的《β内酰胺类抗菌药物皮肤试验指导原则》明确提出,不推荐在使用头孢菌素前常规进行皮试,同时也表示将逐步取消常规青霉素皮试筛查。研究团队近期也在中华临床免疫和变态反应杂志发表了《β内酰胺类抗生素过敏去标签措施及其效果的范围综述》,系统梳理了国内外去标签干预的常见方法和效果。研究团队建议,未来我国应加强过敏标签管理,加强对β内酰胺类抗生素过敏标签的概念和影响的宣传从而提升医生和患者的认识,同时试点去标签干预项目,通过科学研究和政策干预为全球遏制细菌耐药事业贡献力量。

北京大学药学院管晓东研究员为本篇论文通讯作者,傅孟元博士和胡琳博士为共同第一作者。本研究获得国家自然科学基金项目资助。

论文链接:https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(25)00019-2/abstract

【通讯作者简介】

管晓东,研究员,博士生导师,北京大学药学院药事管理与临床药学系主任。毕业于北京大学医学部,美国哈佛大学访问学者,主要研究方向为药品公平可及与合理使用。世界卫生组织药品价格政策技术咨询核心专家组成员,兼任北京大学医药管理国际研究中心副主任,国家药品监督管理局药品评价中心药物警戒研究与评价重点实验室学术委员等。先后承担国家自然科学基金和政府部门多个研究项目,在Nature Reviews Clinical Oncology, JAMA Internal Medicine, PLOS Medicine, Clinical Microbiology and Infection, WHO Bulletin等期刊发表学术论文200多篇,为中国国家药物政策与合理用药提供科学证据和智力支持。

【第一作者简介】

傅孟元,博士。毕业于北京大学药学院,耶鲁大学博士后,北京大学博雅博士后,哈佛大学访问学者。主要研究方向为药品监管协同与合理用药。在JAMA Internal Medicine、Clinical Microbiology and Infection等期刊发表学术论文30余篇。

胡琳,博士。北京大学药学院临床药学专业2024届博士毕业生,在校期间曾获北京市优秀毕业生、北京大学三好学生标兵、北京大学校长奖学金等荣誉。

药事管理与临床药学系