2025年3月27日,美国神经病学学会官方期刊Neurology在线刊登了我院药事管理与临床药学系管晓东/胥洋团队最新研究成果“Statin Use and Risk of Intracerebral Hemorrhage in Chinese Population: A Target Trial Emulation Study”(中国人群使用他汀类药物与脑出血风险:一项目标试验模拟研究)。

他汀类药物已被证明可降低动脉粥样硬化性心血管疾病风险,然而其影响纤维蛋白原裂解和减少凝血酶生成的潜在机制容易引起人们对脑出血风险的担忧。管晓东/胥洋团队关注到既往研究对他汀类药物的潜在脑出血风险存在结论不一致的问题。在既往随机对照试验中,因排除关键人群(如75岁以上的老年人、女性病患、患有两种以上慢性疾病,或患有其他严重疾病但并非有他汀使用禁忌的病患),使得研究对实际临床实践中病患的代表性不足,结果存在偏倚。同时,相关观察性研究因纳排标准、暴露确定时间和随访起始时间未统一的问题,存在永恒时间偏倚、选择偏倚和适应症偏倚等问题。鉴于以上背景,研究团队开展回顾性队列研究,评估他汀类药物对中国50岁以上无脑出血病史人群的脑出血风险影响。

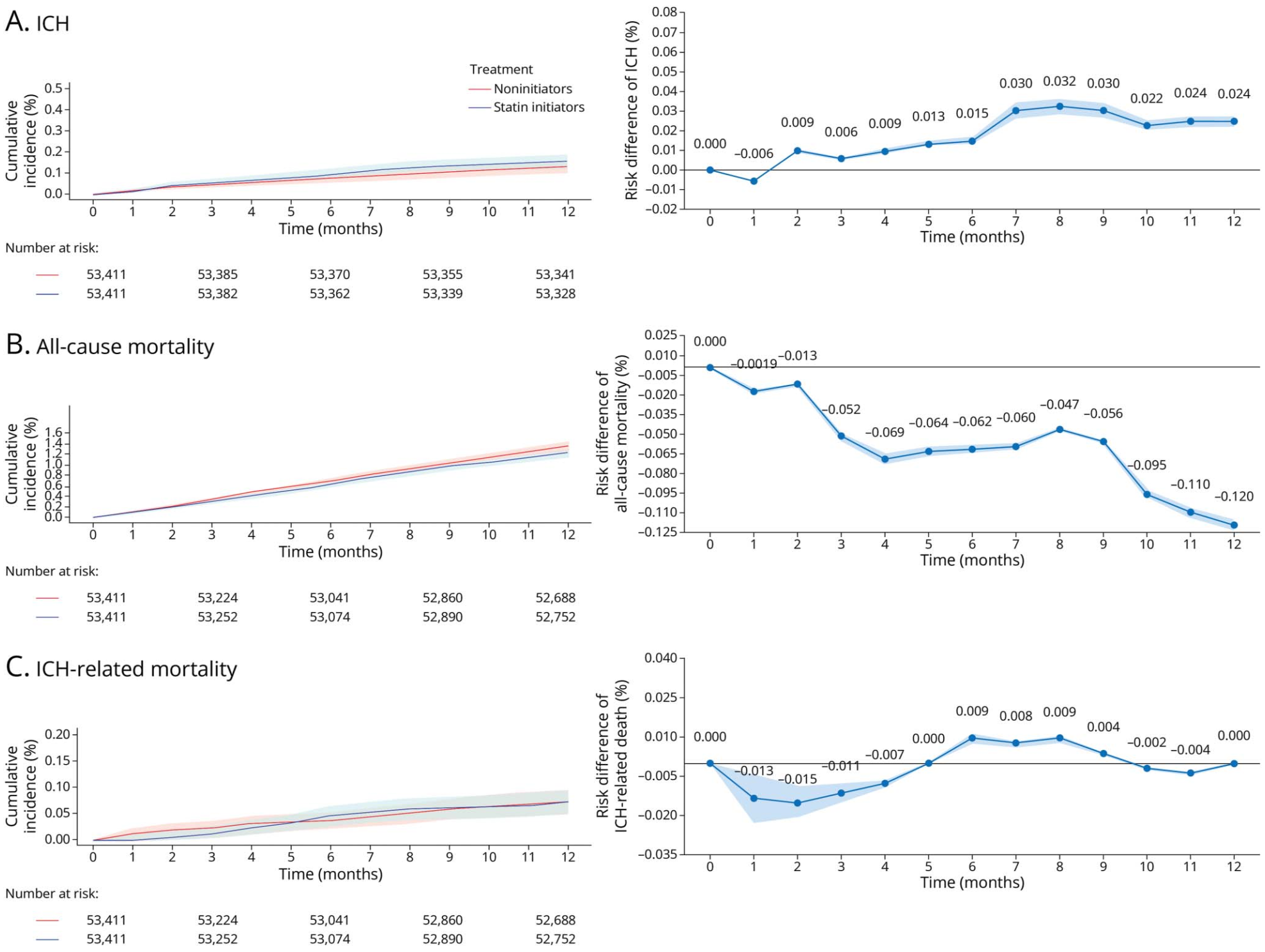

团队利用真实世界队列数据,采用目标试验模拟(Target trial emulation)研究设计(Hernán MA & Robins JM. Am J Epidemiol. 2016)开展分析,发现在无脑出血病史的50岁以上病患中,与非启用组相比,他汀类药物治疗的启用增加了病患脑出血风险,但其全因死亡率降低。他汀启用组与非启用组的脑出血相关死亡风险无统计学差异。研究结果表明,在中国无脑出血病史的50岁以上人群中,启用他汀类药物治疗可能存在脑出血风险。然而,不能仅依据该风险证据排除他汀药物治疗。鉴于不同病患人群对于他汀类药物治疗的临床获益(如预防动脉粥样硬化性心血管疾病)与潜在风险或有所不同,临床医生应评估病患的个体特征和脑出血的基线风险因素,审慎权衡其获益与风险。

倾向性评分匹配后他汀类药物启用组和非启用组的(A)脑出血、(B)全因死亡与(C)脑出血相关死亡的累积发生率

北京大学药学院管晓东研究员、胥洋副研究员为该研究论文的共同通讯作者。北京大学药学院2024级博士生季栋泽、北京大学第三医院药学部主管药师董淑杰为论文的共同第一作者。该项研究得到国家自然科学青年基金(基金号:82304245)的支持。

论文链接:https://www.neurology.org/doi/10.1212/WNL.0000000000213489

【通讯作者简介】

管晓东,研究员,博士生导师,北京大学药学院药事管理与临床药学系主任。毕业于北京大学医学部,美国哈佛大学访问学者,主要研究方向为药品公平可及与合理使用。世界卫生组织药品价格政策技术咨询核心专家组成员,兼任北京大学医药管理国际研究中心研究员,国家药品监督管理局药品评价中心药物警戒研究与评价重点实验室学术委员等。先后承担国家自然科学基金和政府部门多个研究项目,在Nature Reviews Clinical Oncology, Lancet Infectious Diseases, JAMA Internal Medicine, Clinical Microbiology and Infection, WHO Bulletin, Cancer Communication等期刊发表学术论文200多篇,为中国国家药物政策与合理用药提供科学证据和智力支持。

胥洋,北京大学药学院副研究员,博士生导师。主要研究方向为基于因果推断方法的药械真实世界有效性/安全性评价。先后承担/参与国家自然科学基金和科技部重点研发计划等多个研究项目,以第一作者或通讯作者在JAMA Internal Medicine、Diabetes Care、Kidney International、Neurology等期刊发表学术论文20余篇。

【第一作者简介】

季栋泽,北京大学药学院药事管理与临床药学系博士研究生,主要研究方向为药物流行病学,在Neurology、Pharmacoepidemiology and Drug Safety等期刊发表学术论文。

董淑杰,北京大学第三医院药学部主管药师。主要研究方向为循证药物评价、心血管和抗凝药学。作为负责人承担国家自然科学基金青年项目等课题6项,以第一作者发表SCI和中文核心文章30余篇。荣获中国医院协会科技创新奖三等奖,中国药学会科学技术奖三等奖,北京大学教学成果奖二等奖,北京大学医学部教学成果奖二等奖,北医三院第23届青年教师教学基本功比赛二等奖,北京大学第三医院优秀青年医师等。

药事管理与临床药学系